子供が虫歯になる原因

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、虫歯の原因となる「ミュータンス菌」というばい菌は存在しません。

親から子どもへミュータンス菌がうつる場合、唾液を介してうつるわけですから、離乳食の時に大人が噛んで食べ物をあげたり、大人が使ったスプーンで物をあげたり、キスしたりしてミュータンス菌がお子さんにうつって行きます。

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、虫歯の原因となる「ミュータンス菌」というばい菌は存在しません。

親から子どもへミュータンス菌がうつる場合、唾液を介してうつるわけですから、離乳食の時に大人が噛んで食べ物をあげたり、大人が使ったスプーンで物をあげたり、キスしたりしてミュータンス菌がお子さんにうつって行きます。

ひとりひとりの虫歯菌の数は違いますが、実は産まれてきた赤ちゃんのお口の中には、虫歯菌はいません。

虫歯菌の代表、ミュータンス菌は親や祖父母から感染すると言われています。母乳やミルクが終わり、離乳食が始まり、離乳が進んでくると、親(祖父母)が自分のスプーンや箸で食べさせたり、過度のスキンシップ、温かい物をフーフーと息をかけて冷ますことで、唾液を介して感染することが多いです。特に乳臼歯(奥の乳歯)が生えてくる生後1年半から2年半は、食事できるものが増え、感染しやすい要注意時期と言われています。

この時期に、虫歯菌の感染が少なかった子は、その後も虫歯菌は少なく、虫歯になりにくいようです。

ちゃんと磨いているはずなのに、虫歯があるなんてショック。毎日診療しているとこの言葉を何度も耳にします。磨いていると磨けているは、大きく違います。

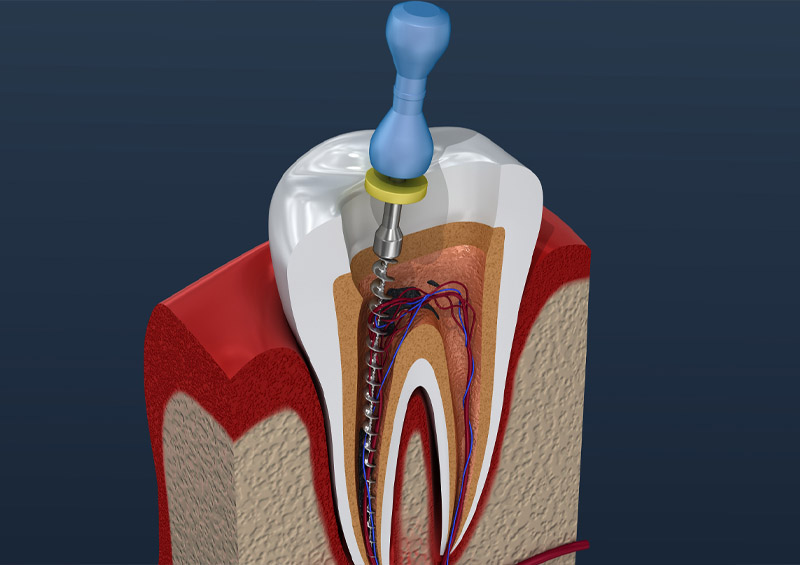

虫歯になりやすい場所は、奥歯の溝・歯と歯ぐきの境目・歯と歯の間です。意識して歯ブラシを当てないと歯垢を取れない所です。歯が生えたら、ガーゼや綿棒でお口の中に物が入るのを慣れさせることが大事です。小学生の中学年くらいまでは、子どもまかせにせず、少なくとも夜寝る前は膝の上に横にさせて、上記部位を仕上げ磨きを習慣づけしてほしいです。奥歯は歯と歯がくっついているため、歯ブラシだけではプラークは取れないため、フロスを使います。

砂糖をはじめとする糖質(ショ糖)は、虫歯の原因菌であるミュータンス菌が歯を溶かす酸を作るための材料です。この酸が、歯のカルシウムやリンを溶かし(脱灰と言います)、これが続くと穴があき虫歯になります。

しかしお口の中には唾液という優れた強い味方がいます。唾液は酸を中和し脱灰された歯を修復する、再石灰化という役割をします。同じ糖質の量でも、一度に摂取するより、ダラダラ食べをする方が虫歯になります。せっかく唾液が脱灰した歯を再石灰化しようとしているのに、また脱灰が続いてしまうためです。

このように虫歯の原因になりやすいのは、糖質の量よりも摂取する頻度です。アメやガム、グミ、ソフトキャンディ、キャラメルなど、長い時間かけて食べるお菓子は、虫歯のリスクが高いということです。

胃が小さく一回の食事量の少ない幼児期は、食事以外の時間におやつを与えて一日の栄養素を補う必要があります。お菓子やジュース、スポーツドリンク、乳酸菌飲料には砂糖がたっぷり入っています。できれば、果物やイモ類などを工夫しておやつにしてあげるといいでしょう。おやつは毎日同じ時間に、決めた量だけ与えるようにしましょう。

虫歯菌の数を減らす、歯の質を虫歯にならないように強くする、歯磨きができていないところを、しっかり磨けるようにする、間食を見直す、ことができれば虫歯を予防することができます。

1歳半から2歳半にかけての大事な時期に、身近な親や祖父母が自分自身の虫歯の治療をしっかり行い、ブラッシングにてプラークを除去して虫歯菌の数を減らし、うがいのコップは別にするなどして、感染のリスクを下げることが大事です。

歯の質を虫歯にならないように強くするために、フッ素入りの歯磨き粉を使ったり、フッ素洗口液でのうがいなどが効果的です。

歯をうまく磨けていないところをチェックできる染めだし液を活用することも有効です。以上は、ご自宅でも実践できる虫歯予防の方法です。

虫歯になりやすい子、なりにくい子、というのは確かにいます。

おそらくこの4つのどれかにあてはまるのだと思います。前2つの生まれつきの性質は変えようがありませんが、後者2つは努力することで変えることができます。

甘いモノばかり食べず野菜などもしっかり食べて、偏食しないようにすること。口に物を入れたら、かならず歯みがきをするようにすれば、「虫歯になりにくい子」になります。

口の中に虫歯菌が無ければ虫歯になることはありません。そして口の中に虫歯菌が住み着いてしまうかどうかは2歳半、少なくとも3歳までにきまってしまいます。3歳まで虫歯菌の感染を防ぐことができれば、一生虫歯にならない、あるいは非常に虫歯になりにくい口腔内環境を作ることができます。

なぜ、3歳まで虫歯菌の感染を防ぐことができればよいのでしょう。口の中には虫歯菌以外にも沢山の細菌があります。そして虫歯菌がその中でどの程度の割合を占めるかは大体2歳半ごろには決まってしまいます。つまり、虫歯菌が口の中にいても3歳頃まで虫歯菌が沢山入り込み、口の中の細菌群で高い割合になることを防ぐことができれば、虫歯になる可能性がとても小さくなるのです。

生える時期には個人差がありますが歯の生え始めはだいたい生後6~9ヶ月ぐらいですが、多少遅いからといって気にしなくても大丈夫です。

個人差はあるものの、乳歯は通常6~7ヵ月頃に生え始めます。しかし、ごくまれに「乳歯萌出遅延(にゅうしほうしゅつちえん)」と呼ばれる疾患で、1歳を過ぎても歯が1本も生えてこない場合があります。原因としては、低体重児・早産などによって赤ちゃんの身体が未発達であることや、薬の副作用での歯肉の増大、先天性疾患によるものがあります。

「乳歯萌出遅延」が見られても、3歳頃までには乳歯が生え揃うケースが多いため、しばらくは経過観察が必要でしょう。

普通は1本ずつで生えるはずの乳歯が、「癒合歯(2本くっついて生えてしまっている状態の歯)」だった場合は、なかなか生えてこないということがあります。

この「癒合歯」は、生活していく上で問題がなければ治療の必要はありませんが、2本の歯がくっついている箇所の歯磨きがしにくく、虫歯になりやすかったりします。

「癒合歯」である乳歯が抜けたあと、永久歯が2本分作られていないことから、生えてくる永久歯が足りない場合があります。

通常であれば永久歯は、ぜんぶで28本(親知らずを除く)ありますが、その永久歯がまったく生えてこない症状を「先天性欠如(せんてんせいけつじょ)」と言います。歯茎の中で永久歯が育てば、乳歯は自然と抜け落ちますが、この場合は永久歯が育っていないため、大人になっても乳歯のまま、ということになってしまいます。

しかし、乳歯は永久歯に比べて根が浅く虫歯になりやすいため、生涯その歯を使い続けることは難しいでしょう。

歯が生えてきたらスタートです。夜、寝る前に、はじめは濡らしたガーゼでふいてあげることからはじめましょう。奥歯が生えてくると、ガーゼではきれいにするのがむずかしくなってきます。

奥歯が生えてきたら歯ブラシに切り替えましょう。

個人差はありますが、生後6ヶ月頃に乳歯が生え始めるといわれています。生え始めた頃が、歯磨きを始めるタイミング。生え始めは、歯磨きが必要なほど歯は汚れていないので、汚れを落とす目的よりも、歯ブラシに慣れることを目標にしましょう。この時期は、子どもが口に入れても喉をつかない安全ストッパーが付いているものや、噛んでも大丈夫なシリコン製の歯ブラシを選ぶのがおすすめです。大人がする仕上げでは、ガーゼなどで優しく拭いてあげましょう。

赤ちゃんの口はとても小さいもの。特に奥歯の外側などは空間が狭く磨きにくいので、なるべくヘッドが小さく小回りの利くブラシを選ぶのがおすすめです。逆に大きいヘッドのブラシで無理やり磨くと、歯茎や内頬にあたり、痛くて嫌がる子もいるかもしれません。歯磨きで嫌な気持ちになるとトラウマになって磨いてくれなくなることもあるので、なるべくストレスのないものを選びましょう。

だまってするのではなく、話しかけたり数を数えたりしながらみがくといいでしょう。

力が強かったり、歯ぐきに歯ブラシが当たったりすると嫌がるため注意しましょう。手早くみがき、終わったらほめてあげましょう。

歯が生える前から歯ブラシを触らせたり噛ませたりすることで歯ブラシへの抵抗を減らせます。

当院は虫歯治療から入れ歯、インプラント、矯正などあらゆる治療に対応可能です。バリアフリーなので車椅子やお年寄りの方でも通いやすい桶川の歯医者です。

最短1分・即日抜歯可能

充実した医療設備を完備