日本人の成人の約80%がかかっているといわれている病気です。歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている歯周病菌に感染し、 歯茎が腫れたり出血したり、最終的には歯が抜けてしまう病気の事で、日本人が歯を失う大きな原因となるものです。

この病気は、進行がかなり進まないと自覚症状があらわれないやっかいな病気ですので『気付かれざる病』と言われております。したがって、患者さんが何らかの症状を訴えて歯科医院へ来院した時には手遅れとなっている事が多く、抜歯するしかない、という事もよくあります。

日本人の成人の約80%がかかっているといわれている病気です。歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている歯周病菌に感染し、 歯茎が腫れたり出血したり、最終的には歯が抜けてしまう病気の事で、日本人が歯を失う大きな原因となるものです。

この病気は、進行がかなり進まないと自覚症状があらわれないやっかいな病気ですので『気付かれざる病』と言われております。したがって、患者さんが何らかの症状を訴えて歯科医院へ来院した時には手遅れとなっている事が多く、抜歯するしかない、という事もよくあります。

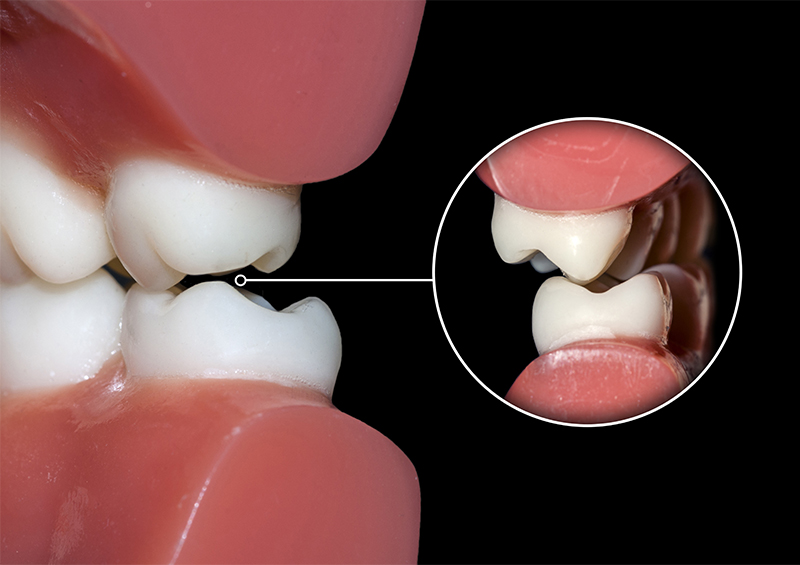

歯周病の初期症状である歯肉炎にかかっているだけなら、それ程心配する事はありません。かかりつけの歯医者さんで適切なブラッシング方法を指導してもらい、実践すれば元通りの歯肉の状態に治ります。但し、歯肉炎から歯周炎へと感染が進行してしまうと、歯を支えている骨が少しずつ退縮します。

パターンは様々ですが、多く場合は奥の歯から進行が進み、奥歯で固い物が食べられなくなったり、本来なら歯肉に覆われているはずの根の部分が露出する事によって、冷たいものがしみる様になってきます。

このまま放置すると最終的には歯を支えている骨や歯肉がなくなってしまい、歯が抜けてしまいます。したがって、どこか不具合を感じた時に歯医者さんで診察してもらうと、他の歯も悪くなっているという事もあります。歯周病については定期的に歯医者さんでチェックし、早めに治療をしてもらう事が重要です。

当院では口腔内写真やレントゲン写真、歯周組織検査の結果やセルフケアの状況や生活習慣、食生活、基礎疾患の有無、噛み合わせ、噛み癖など様々なことを総合的に評価し患者様一人一人にあった治療計画やケアの方法をご提案させていただきます。

歯周病の治療の基本は,歯周病を引き起こし増悪させる「原因の除去」です。歯周病のほとんどはプラークを主因とした歯肉炎と歯周炎であり、これらを治療する基本は、第一に主因子であるプラーク(歯肉縁上プラークと縁下プラーク)を歯科医師や歯科衛生士と患者さんが協力して取り除くことです。

このためには歯科医師や歯科衛生士だけでは無く、患者さん本人に歯周病の予防と治療の重要性を認識していただき,適切な口腔清掃法を指導し徹底していただくことがもっとも大切であると考えます。

また歯周病になってしまった口腔内には残念ながら歯周病原因菌が常在しているため、定期的に継続した「原因の除去」が必要とされます。(歯周病原菌を少なくすることは出来るが、ゼロにすることは不可能なため)

次に大切なのは不良修飾の再治療です。目的は、プラークを増加させたり取り除きにくくするプラークリテンションファクター(歯石・不適合修復・補綴物・小帯異常・ポケットなど)を除去したり改善することです。

さらに大切なのは、歯周組織に咬合性外傷を引き起こし、歯周炎を増悪させる外傷性咬合(外傷性の修飾因子)を除去することです。欠損によっては,残存歯の咬合力の負担を軽減するために, 冠,義歯等による処置が必要です。これらの処置により歯周病の症状は改善していきます。一方,咬合が乱れたり,失われたりしている場合は,安定した咬合を確立し快適な咬合機能を回復させることも必要となります。

| 見た目 | 歯肉に赤み(発赤)がある事が多い |

|---|---|

| 痛み | 多くの場合、痛みがある事は少ない |

| 日常生活の支障 | ほとんど支障が無い方が多い |

| 見た目 | 歯肉に明らかな発赤を認め、歯磨きなどで出血を伴うことが多い |

|---|---|

| 痛み | 時々歯茎の違和感や痛みを自覚するも、一週間程度で消失してしまう |

| 日常生活の支障 | 硬いものが咬みにくい・歯の動き(動揺)を自覚できることもある |

| 見た目 | 明らかな発赤や排膿を伴うことが多く、歯磨き時に出血する |

|---|---|

| 痛み | 歯が浮いたような違和感や歯茎のむずがゆさなど典型的な違和感を自覚することがあり、歯の位置が動いたように感じることも多い |

| 日常生活の支障 | 硬いものを咬むのは難しく、明らかな歯の動揺を認めることが多い |

歯周病は、歯肉炎と歯周炎の総称です。歯肉炎は歯肉にだけ炎症があること。歯周炎は、歯の周り、歯肉や歯を支える骨(歯槽骨)などにも炎症が広がっている状態です。お口の中にはたくさんの種類と量の細菌がいます。歯周病にももちろん細菌が関与しています。お口の細菌をゼロにすることはできませんから、お口の中を清潔に保ち、免疫力を保って歯周病菌に負けないしっかりとした歯肉をキープしないといけません。

炎症ですから、腫れる・赤くなる・熱が出る・痛くなるといった様々な症状があらわれます。すべての症状が出るわけではないので、痛みはないから大丈夫というわけではありません。かつては、歯槽膿漏(シソーノーロー)といわれたように膿(うみ)が歯と歯肉の境目から出ることもあります。口臭も強くなりますので、自他ともに非常に不快な状態です。

歯肉だけに炎症症状がある場合です。全身の影響も受けますので、ホルモンバランスや服薬状況によって顕著に歯肉が腫れることがあります。ただし、歯垢が少ない状況であれば炎症が生じる可能性は低くなりますから、しっかりとお口の中をきれいに保つ必要があります。歯肉をさわると痛くもないのに、出血することが多いです。

歯肉が赤くなり、腫れているのが一番目立つ症状です。歯磨きすると血が出ることで気が付く方もいらっしゃいます。あまり強い痛みがでることは少ないと思いますが、歯と歯の間に食べ物などが詰まり、急速に炎症が進んだ場合は強く痛みの訴えが出ることがあります。詰まった食べ物を取り除くとすぐに改善することが多いです。

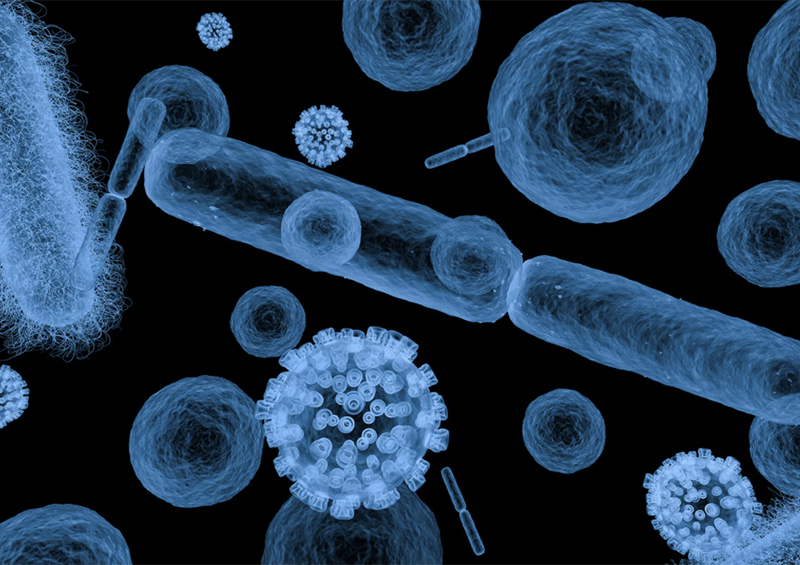

口の中には、何百種類もの細菌が存在しています。通常は悪さはしませんが、ブラッシングが不十分であったり糖分の過剰摂取により細菌が集団になり歯垢となり歯に沈着します。歯垢は粘着性が強く、うがいなどでは除去できません。

歯垢は1mgの中に10億もの細菌が住み着いてるといわれ、その中に歯周病を引き起こす細菌も存在しています。歯垢は取り除かなければ硬くなり、歯石と言われる物質に変化し歯の表面に強力につきます。

歯石になってしまったらブラッシングでは除去できません。歯科医院に来ていただき超音波や細かい器具を使用しなければ除去できません。これを放置しているとさらに細菌が沈着し毒素を出し続け最終的には周りの骨にまで影響を及ぼしていきます。

思いあたる症状にチェックしてみましょう。

上記に当てはまる項目が多ければ多いほど歯周病が進行している可能性があります。気になる方はお気軽にスタッフにご相談ください。

●歯並び

●妊婦さん

●思春期の時期

菌が原因となるので、歯並びが悪いと、掃除が行き届きにくい事が多く、磨き残しが多くなります。妊婦さん、思春期の時期に関しては、歯周病の菌も色々種類がいますが、女性ホルモンの好きな歯周病菌がいるので、この時期も歯茎の腫れなどが起こりやすい時期です。

●タバコ

タバコは歯茎の血流量を減らすので歯周病に弱い歯茎になりやすくなります。また、血管が収縮することによって、出血量が減るので、ただでさえ気づきづらい歯茎からの出血がさらに気づきづらくなる原因にもなります。

●高齢者

●薬を飲まれている方

●がんなどで放射線治療をされている方

年齢を重ねるとどうしても、唾液腺から作られる唾液の量も減ってきます。また、すべてではありませんが、特定の薬の副作用で唾液の出る量が少なくなる事もあります。唾液の出る量が少なくなると、自然と洗い流される汚れも少なくなり、汚れが停滞しやすくなります。すると歯周病も虫歯も進みやすくなります。放射線治療をされている方も唾液が出づらくなる傾向にあるので注意が必要です。

虫歯と歯周病の菌は異なります。

菌の特性が違うので、どちらかに偏っていたりする事があります。 たまにいらっしゃる、「歯を磨かなくても虫歯にならない人」 この方はもとの菌の割合、そして、唾液による再石灰化の力が強い人です。 しかしこの再石灰化の力が強いと、汚れを歯石に変える力も強く、虫歯になりづらいので、痛みが出づらく、歯医者に足を運ぶ機会が少なくなるからです。 案外この、医療機関に足を運ぶ事が少ない方が歯周病に気づくのが遅れ、重症になりやすいです。

歯周病は全身疾患との関わりがあると言われています。

糖尿病になるとのどが乾きやすくなります。水分量が減れば汚れが停滞しやすくなります。また、歯周病も糖尿病を悪化させ、糖尿病も歯周病を悪化させると言われていますので、どちらも生活習慣が原因となりますので、合わせて改善していく必要があります。

脳梗塞、心筋梗塞。これは空気、血栓、菌塊などで血管が詰まる事によって起こります。近年の研究で、詰まった箇所を調べると、いるはずのない、歯周病の菌が見つかる事があるようです。また、前述しましたが飲む薬の副作用などでも歯周病が悪化することがあるので、しっかりとしたケアが必要となります。

ほとんどの方が歯はなるべく抜かずに残したいと思われているはずです。なので、抜歯という行為は患者様にとって恐怖心や歯に対する価値観などもそれぞれで抵抗があるのは確かです。もちろん歯があるに越したことはありません。

しかし、実際のところ抜歯をした方がいいケースも多々存在します。悪化したものや今後放置していても悪化していくであろう歯を残しとくことでケアしにくい環境を作ってしまうこととなり、逆に細菌数を増やしたり、他の歯や骨に悪影響を及ぼす場合があります。

当院では長期安定、長期機能を目指し、診査・診断を行います。その後カウンセリングを行い患者様にご納得した上で抜歯を行なっています。気になる点や不安なことがあればお気軽にご相談ください。

歯を抜かずに治療するメリットは、その歯が安定していれば、歯の持つ様々な機能を維持できることになります。

もちろん、歯を抜く行為そのものが心情的にも辛いことにもなりますから、抜かないことで治療に対して前向きに取り組むことができることも大事なポイントです。デメリットは、ぎりぎり持たせる歯を残した場合に、いつ悪化するかの不安はつきまといます。

治療の効果が望めない、あるいはぎりぎり残せるかもしれないが長期の安定を考え、検査診断の上で抜歯をする場合のメリットは、歯周病を治療後、噛み合わせを回復させた状態で定期的なメインテナンスを続ければ長期の安定が期待できます。

歯を支える骨の吸収を抜歯することで止めこともできます。デメリットは、やはり抜く行為そのものが辛いということです。そして、永久歯は抜いたらもう生えてこないということです。

思いあたる症状にチェックしてみましょう。

上記に当てはまる項目が多ければ多いほど歯周病が進行している可能性があります。気になる方はお気軽にスタッフにご相談ください。

ブラッシングの指導

磨き残しやすい部分について説明し、ご自身で行っていただく日々のセルフケアの重要性をご理解いただくことが大切です。 付いている歯石を取り、セルフケアを行いやすくしたのち、状態によって3ヶ月ごとのメンテナンスに通っていただきます。

軽度歯周病と同様にブラッシングの指導を行いま磨き残しやすい部分について説明し、セルフケアの重要性を理解していただきます。歯ぐきより上についている歯石を除去し、歯ぐきの下についている歯石の除去(SRP)を行います。この時痛みが強いようであれば麻酔を使用します。

SRPで取りきれない場合は、小手術を行い深いところについている歯石を除去します。セルフケアの状態の確認を行い、基本3ヶ月ごとの定期検診を行います。その後、状態が良ければ3ヶ月ごとにメインテナンスの期間を延ばしていきます。

中度歯周病と同じ流れで治療を行なったのち、再評価を行います。治療を行なっても改善が見られず重度の場合は、ぐらつき具合から歯を抜くご提案をすることもあります。

歯石とは、歯垢が石灰化して固まりとなったものを言います。実はこれ自体にはなんの毒性もありません。 では何故歯石を取らなければいけないのか・・・それは、歯石は細菌が繁殖するのに最適な場所であり、またブラッシングから細菌を守る防御壁にもあるからです。

歯石は軽石のように空洞がある構造となっているので、その中に細菌が入り込んでしまいます。そして、そこに入り込んで繁殖する細菌は、ブラッシングをしても届かないので、除去出来ません。そうして繁殖した細菌はどんどん歯周組織を侵食していってしまいます。これを防ぐために歯石は除去されなければいけないのです。

しかし、歯石は歯にかなりの固さで付着してるので、歯ブラシでは決して取ることが出来ません。ですので、専門器具を除去するために、歯科医院での処置が必要なのです。 「毎日歯を磨いていれば歯石なんてつかないんじゃないの?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、残念ながらどんなに丁寧に歯を磨いても、ブラシだけでは落とせない汚れがあり、それが歯石となってしまうのです。ですので、丁寧に歯磨きをされている方でも定期的なクリーニングが必要となります。

歯と歯茎の間には、少しの隙間があります。これが「歯周ポケット」と呼ばれているものです。正常な歯ぐきの状態であればだいたい3mm以下の深さになっているのですが、歯周病が進行してしまっていると4mm以上の深さになってしまいます。

実は歯ブラシの毛先は歯周ポケットに入ったとしても3mmより奥の歯垢をかき出すことは出来ないのです。ですので、4mmより深くなった歯周ポケットの奥の歯垢は専門器具でないと除去が出来ません。そのため歯科医院でのクリーニングが必要となるのです。

歯周病の予防において、一番頑張っていただかなければいけないのは、私達くろさわ歯科ではなく患者様個人です。どれほど私どもが最先端の治療技術を持っていたとしても、患者様ご自身での努力がなければ歯周病を防ぐことは出来ません。一番重要なのは「歯垢」を落とすということです。歯の表面にこびりついてしまった歯垢を、一本一本丁寧に磨きながら落としていく。簡単なことのようですが、実はこれがなかなか難しいのです。

コツさえ覚えてしまえば「歯垢をとるための歯磨き」はすぐにマスターすることが出来ます。個々のお口の状況に応じて注意する点も若干異なりますので、歯科衛生士に正しい磨き方を学んで、日常的なケアに取り組んで頂ければと思います。

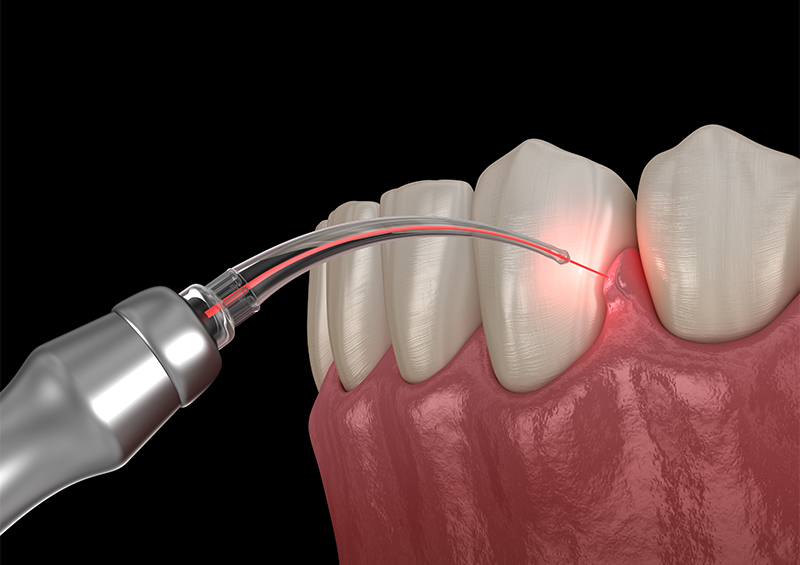

スケーリングとは歯垢や歯石を除去することです。特に歯石はブラッシングではなかなか取れません。そのため、スケーリングして取り除く必要があります。なおスケーリングには「スケーラー」と呼ばれる専用器具を使用します。

スケーリングをすることで、お口の中を衛生に保ち歯周病の進行を防ぐことができます。歯周病の原因は、むし歯と同じで歯の表面に付着した歯周病の細菌です。その細菌は、歯垢として歯の表面についているのです。さらに、歯垢はみなさんの唾液中の栄養と結びついて石のように固いものとなり歯にくっついてしまいます。

これが歯石です。表面がデコボコの歯石はさらに細菌が付きやすく、歯ブラシも届かない歯周ポケットのなかで繁殖してしまい、その細菌が歯周病の原因となってしまうのです。歯石は一度除去してもしばらくたつと繰り返しできてしまうので、定期的に歯科で除去することも必要です。

スケーリングの効果は、虫歯や歯周病などのお口のトラブルを防ぐことです。歯石を取り除くと歯の表面が滑らかになります。これによって汚れや細菌が付着しにくくなるのです。またスケーリングを行うことで、お口のにおいが軽減される効果が期待できます。歯垢や歯石がお口にあると、口臭の原因になるからです。

スケーリングとひとことでまとめても、種類は様々です。ここでは代表的な手用スケーラー、超音波スケーラー、エアスケーラーについて紹介します。

手用スケーラーは、手動でスケーリングをする方法です。歯の面を削る時の微細な感覚が手に伝わるため、小さな歯石を取ることに向いています。複雑な形をしている歯根の歯石除去にも使用されます。

超音波スケーラーとは、超音波を発生させる機械を使うスケーリングです。歯石が大量に付着している場合などに、使用されることが多いです。

超音波スケーラーを使用することで、短時間で効率よく歯石を取る効果が期待できます。最後に紹介するのがエアスケーラーです。

空気の力でチップやブラシを振動させ、歯石の除去や清掃を行うことが特徴です。歯や被せ物などを傷つけることなく、プラークを除去することが見込まれます。

歯周病が進行し、破壊されてなくなってしまった歯を支える骨などの歯周組織を再生させる治療法です。歯を作ることはできませんが、歯を支える歯肉や骨は再生できる。一度悪くなってしまった状態でも、歯周組織再生療法を用いることにより、復活させることができる治療です。ただ、適応症は適切に見極める必要があります。

周病の初期の治療を行って、炎症は落ち着いたが、歯を支える歯周組織が少なく安定しない状況の場合で、まだ比較的歯を支える骨が残っている状態です。痛みや歯肉の腫れている状況では行えません。治療期間も必要ですし、患者様のご協力なくして成功はありませんから、事前に状況を説明させていただきご理解いただいたうえでの治療になります。

歯周病が進行して、抜歯するしか選択がないような状態であっても、適切な治療を行うことでまだまだ機能的に十分発揮できる状態に戻すことができます。歯肉が引き締まり、噛みにくくなっていたものを気にせず噛めるようになる、おいしく食べることができるようになる、完全に元通りというわけにはいきませんが、治った実感ができると思います。

歯の形は、歯肉の上に見えている部分だけでなく歯の根の部分も複雑で入り組んでいる状態です。歯周病が進行し歯周ポケットが深くなると、最近は容易に深部に侵入し、歯の根の周りに歯石が付着します。

目で見える範囲は限られるため、複雑に入り組んだ歯の根の部分を直接目で見て歯石等の感染物質を取り除けるよう、麻酔をして歯から歯肉を一度はがして、きれいにしてから再度しっかりと縫い合わせる手術のことをフラップ手術といいます。

中等度から重度の歯周病治療において、治療を進めても歯周ポケットの改善がみられない場合に各種検査を実施し、適応症と判断された場合に施術される治療法です。

治療初期に行う治療は終わっているので、痛みや腫れ、歯肉からの出血等はおさまっているが、歯周ポケットの改善が足らない、歯を支えている組織をもう少ししっかりさせないと歯が長期に安定した状態が維持できない場合に実施します。

麻酔を行うとはいえ、歯肉を切ってめくると説明すると誰でも怖いと感じるものです。そこまでして行う治療ですので、進行していた歯周病が改善するのは当然ですが、歯周ポケットが消失することで再発しにくくなり、セルフケアが容易になります。疲れると歯が浮いた感じになったり、歯肉がはれたり出血が出る、口臭が気になる状態から解放されます。

歯周病の初期段階での治療は終わっていますので、ある程度の回復はできているのですが、歯周ポケットの数値の改善が不安定だと再度急性炎症が生じやすく、せっかくの治療が無駄になったと感じてしまうかもしれません。

患者様ご自身は痛みや腫れ、歯の揺れがなくなったら改善したと思いがちですが、歯を支える骨がしっかりと改善していないとまだまだ油断できない状況です。

歯周病で骨が失われた場所に骨を移植する方法です。自分の顎や腸骨の骨を移植する「自家骨移植」、人工的に合成されたハイドロキシアパタイトなどを使用する「人工骨移植」などがあります。

歯周病で失われた骨や歯周組織の再生のため、自然治癒では難しい骨欠損を認めたときに行ないます。

麻酔後、歯肉を切開し、不良肉芽組織を除去したのちに骨などの組織再生を行ないます。

GTR(歯周組織再生誘導法)は、歯周病によって溶かされた歯を支える骨(歯槽骨)や歯根膜などの歯周組織を特殊な膜を使用し歯周組織を再生させる方法です。

歯周ポケット内のプラーク(歯垢)や歯石を取り除いた状態で自然治癒が難しい骨欠損を認めた場合に行ないます。

麻酔をして、治療部分の歯肉を切開し、歯根面に付着したプラーク・歯石を除去します。その後骨が失われた部分を人工膜(メンブレン)で覆い、切開した歯茎を縫合を行ないます。

当院は虫歯治療から入れ歯、インプラント、矯正などあらゆる治療に対応可能です。バリアフリーなので車椅子やお年寄りの方でも通いやすい桶川の歯医者です。

最短1分・即日抜歯可能

充実した医療設備を完備