虫歯・歯周病にならないような環境を

一緒に作りましょう

虫歯になってしまったら、削ったり、かぶせたりする必要が出てきて、最終的には歯を失ってしまいます。削らないために大切なのが予防をすることです。

幼少期から歯磨き、フッ素うがいなど、適切なフッ素応用を習慣化できていることが歯を健康に保つ秘訣です。この習慣化に勝る予防はありません。

当院が目指すのは、「患者さま皆様が生涯にわたり、ご自身の歯でしっかりと噛むことができる」ことです。

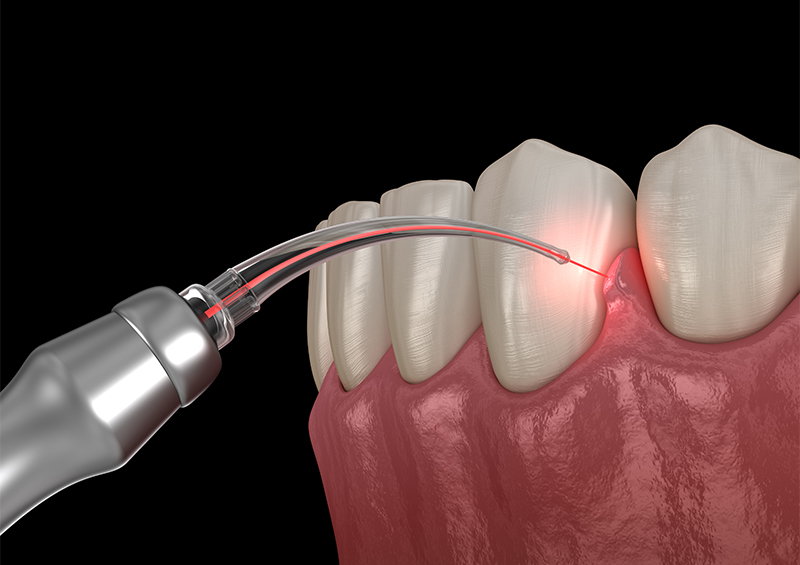

そのために、自身の歯を守る「予防」の大切さも患者さまにしっかりとお伝えし、虫歯予防だけでなく歯槽膿漏の治療や歯周病予防にも取り組んでおります。

虫歯になってしまったら、削ったり、かぶせたりする必要が出てきて、最終的には歯を失ってしまいます。削らないために大切なのが予防をすることです。

幼少期から歯磨き、フッ素うがいなど、適切なフッ素応用を習慣化できていることが歯を健康に保つ秘訣です。この習慣化に勝る予防はありません。

0歳から予防環境を親御さんと一緒に作って行き、当たり前の習慣にすることで、「歯科医院は痛いところではなく、キレイになるために行く所、楽しい所」という認識を持った子供たちを地域に増やして行きたいと思っています。

くろさわ歯科ではその環境が整っています。

特に大人では、加齢によって歯の溝の部分や歯の付け根のポケットなど弱くなっていたりします。歯磨きの方法で歯ぐきが下がってしまったりということもありますので、そういった点を踏まえ、また、日常の食生活も含めた予防プランを作成します。

お口の中はメンテナンスフリーとは行きませんので、歯医者で定期的なチェックとメンテナンスをお勧めしています。定期的にメインテナンスを行うのと行わないのでは、歯周病の進行に差が出ることがわかっています。

特に歯医者に一年以上行っていない方はこの機会に受診してみてはいかがでしょうか。

先進諸国と比べて、日本人の定期検診の受診率はたったの2%です。

日本人の「予防」に対する意識の低さが、歯を将来残せる本数にもそのまま影響しています。80歳で日本人の平均残存歯数は8本なのに対して、予防先進国は倍以上残っています。

生涯にわたり自分の歯でお食事を楽しむためにも「予防」の意識を持ち定期検診に通うことを習慣化することが大切です。

虫歯や歯周病の原因となる歯石やバイオフィルムを取り除くことで、歯の表面がツルツルになり、虫歯や歯周病になりづらいお口の中の環境を作ることができます。

万一、お口の中に何かしらのトラブルが見つかったとしても、重症化する前に発見することで、治療も最小限に抑えることができます。特に歯周病は自覚症状なく進行することが多く、気づいた時には重症化しているケースが多いです。

できるだけ歯を削らず、ご自身の歯を残すためにも定期検診はとても大切なんですね。

定期検診を継続的に受けている人とそうでない人とでは、将来に残る歯の本数に大きな差が出ると統計的にも明らかになっています。生涯にわたり、自分の歯で食事を楽しむためにも、定期検診に通う習慣をつけましょう。

人それぞれの磨き癖や歯並びなどによって、磨き残しの箇所も変わってきます。

自分の磨き残しが多い箇所を知り、重点的に指導してもらうことで、正しい歯磨きの仕方を習得し、虫歯や歯周病の再発予防にもつながります。

専用の器具とペーストを使い、普段の歯磨きでは落とす事のできないバイオフィルムや着色汚れ・タバコのヤニなどを除去することができます。

歯が悪いと食事が偏り、栄養状態の悪化や体力の低下につながり、様々な病気のリスクが上がります。そのため、トータルで支払う医療費も高くなり、健康に過ごせる時間も短くなると言われています。

しっかり食事ができ、健康に長生きするためにも定期検診は大切なのです。

当院では、約3か月に一度の定期検診の受診をオススメしております。虫歯や歯周病が悪くならないように維持するための期間として約3か月を目安としてます。

患者さまのお口の状況や全身状態などによっては、半年に一度のペースにするかご提案させて頂いております。

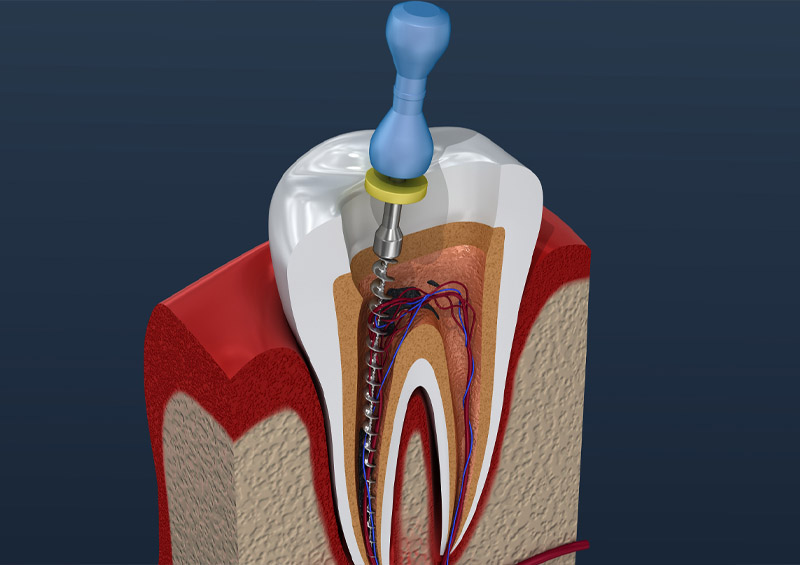

歯の「クリーニング」とは、歯垢・歯石・着色を除去することです。プラークとも呼ばれる「歯垢」は、通常は丁寧な歯磨きで落とすことができますが十分に歯磨きを行っても、全ての汚れを除去することは困難です。ヨーロッパで行われた研究では、歯ブラシだけでは全体の汚れの50~60%しか除去できなかった、という報告があります。磨き残しなどにより歯垢が2〜3日ほど歯に付着し続けると、唾液中のミネラル成分と結合して石灰化しはじめ「歯石」に変化してしまいます。

歯石は、歯に沈着してしまった「色素」と同様、ブラッシングだけで落とすのは至難の業です。そのため、歯石は歯科医に除去してもらわなければなりません。

クリーニングの具体的な施術内容は歯科医院や患者の症状によって多少異なります。

クリーニング専用器具を使った歯石の除去と歯の清掃と研磨が行い、仕上げにフッ素やトリートメント剤を表面に塗って歯の強化をして完了する流れになります。

通常は3ヶ月程度ごとにクリーニングをすることで、口内の健康と美しい歯がキープできるようになります。歯周病の方の場合は、2ヶ月に1回程度が理想的とされています。

歯のクリーニング内容を示すとき、PMTCという言葉が用いられますが、これは、プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニングの頭文字を取ったもので、その名の通り、歯科医師や歯科衛生士といったプロが専用の機器を用いて行う歯のクリーニングとの意味です。

患者それぞれの歯・歯茎の状態、歯石・色素の付着具合を診断したうえで、様々な専用機器を使用して、虫歯や歯周病の最大の原因である「バイオフィルム(歯の表面についた細菌のかたまり)」や歯垢・歯石を除去していきます。

歯石が付着している場合には、クリーニングを行う前に歯石の除去が必要になります。

PMTC用の歯面清掃剤を使用し、専用の器具を使って歯の表面を磨きます。

歯の状態に合わせて研磨剤を使い分け、歯の表面や歯間部など、部位に応じた清掃器具を使用して磨きます。これにより、歯と歯の間や歯磨きが届きにくい箇所の汚れも、しっかりと除去することができます。

歯面の汚れを除去した後、虫歯予防のため、フッ素塗布を行います。

PMTCの最後にブラッシングの方法や歯のトラブル予防についてアドバイスを行います。患者さまにお口の健康を保っていただくように、定期健診の大切さもお伝えしています。

自分に合ったハブラシを選ぶことで、より丁寧なブラッシングが行えます。そこでまず、ハブラシを選ぶポイントをあげてみましょう。

デンタルフロスは歯と歯の隙間が狭い箇所に適しています。フロスにもロールタイプとホルダータイプに分かれます。

①デンタルフロスをケースから引き出し、約40cm切る(ひじまでの長さが目安です)

②中指に2~3回巻きつけ、約15cmの長さにしてピンと張る

③どちらか一方の指に多く巻きつけ、1~2cmの長さにつかみ操作する

④使う部位に合わせ、歯間にあてる

⑤歯間部に当てたら左右の歯面に沿わせこすりとる

①歯と歯の間にデンタルフロスをあてる

②ゆっくり横に動かしながら、歯と歯の間に挿入する

③中まで入ったら、歯面に沿わせ上下左右に動かし歯垢を落とす

④取り出す時も、ゆっくり横に動かしながら取り出す

糸が引っかかったり、ほつれたりする場合は、 歯と歯の間に虫歯ができていたり、歯石がついていたりしている疑いがあります。歯科医院で相談しましょう。

歯間ブラシは歯と歯の隙間が広い箇所に適しています。

歯間ブラシにはサイズがありますが、一番小さなサイズが入らない・動かしにくいと いったことがあるならば、デンタルフロスを使用しましょう。

無理に歯間ブラシを挿入しては、歯や歯肉に負担をかけてしまいます。スムーズに挿入できるサイズを選ぶことが大切です。

歯間ブラシは5種類程度のサイズに分かれているので、自分の歯の隙間に合った サイズを選びが必要でしょう。「どのサイズを選んで良いのかわからない」という人は、 少し小さめ(細い)のサイズを選ぶと良いでしょう。

力を入れなければ動かしにくかったり、なかなか歯間ブラシを入れられなかったり するのは、サイズが大きい(太い)可能性があります。

歯間ブラシには、ストレートタイプとL字型タイプがあり、使う箇所によって適した タイプが異なります。

ストレートタイプは前歯に適していて、L字型は奥歯に適しています。また、ストレートタイプは曲げて使用することも可能です。

歯と歯の隙間にブラシを入れ、やさしく前後に動かします(数回往復させます)。上の歯に使用する場合は、歯肉を傷つけないように 下向きに挿入し、下の歯に使用する場合は上向きに 挿入すると良いでしょう。

歯間ブラシの持ち方は、鉛筆を持つときと同じように して、力を入れすぎないようにすることも大切です。 歯間ブラシを使った後は、よくうがいをしましょう。使用後は流水で洗い、よく乾燥させるなど、歯間ブラシを清潔に保つことも必要です。

歯間用ブラシの毛先が乱れたり、短くなってきたりしたら取り替え時期です。

歯石とは一言で言えば歯垢が硬くなったもののことで、歯みがきでみがき残した歯垢はおよそ2〜3日間ほどで歯石へと変わってしまうと言われています。

そのため歯みがきがしにくい「歯と歯ぐきの境目」や「歯と歯の間」にできやすく、歯石はその名前の通り石のように硬いため、一旦歯に付いてしまうと歯ブラシでは取れず、歯科医院で取り除いてもらわなければなりません。

また歯石の表面はデコボコしているため、そこにさらに歯垢が付いて歯周病の原因となってしまうこともあります。

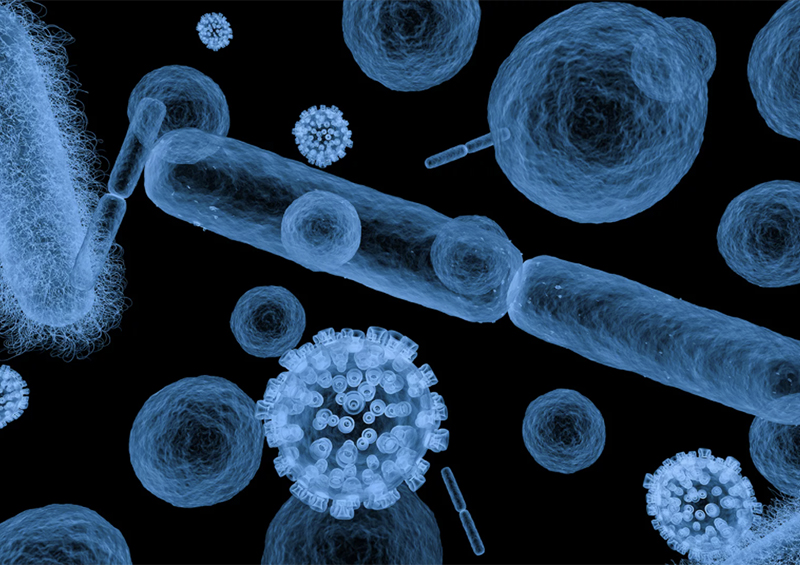

バイオフィルムとは微生物の集合体のことです。数種の細菌がコミュニティーを作って増殖した膜状のものです。口腔内の細菌のかたまりである歯垢(プラーク)もバイオフィルムのひとつです。

水道管のヌメリのようなものと考えてください。一見何もついていないようでも触るとぬめっとする、そういうイメージです。お口の中では唾液が分泌されているので歯もぬるっとしていると思いがちですが、ぬるっとしているのはバイオフィルムでその中に虫歯菌や歯周病菌がたくさんいて活動しているのです。

お掃除してヌルヌルが取れつるっとした状態を保てれば虫歯、歯周病、口臭の予防にも期待できます。その後、お口の環境に応じて、フッ化物などの薬剤を歯の表面に塗布していきます。でもそのまま放っておけば、水道管同様ヌルヌルがどんどん増して汚れて、虫歯や歯周病が進んでしまいます。

当院は虫歯治療から入れ歯、インプラント、矯正などあらゆる治療に対応可能です。バリアフリーなので車椅子やお年寄りの方でも通いやすい桶川の歯医者です。

最短1分・即日抜歯可能

充実した医療設備を完備